Sommaire

1. Le 11 novembre 1940 : Résistance contre l’occupation nazie

L’une des premières manifestations étudiantes marquantes du XXe siècle en France a eu lieu le 11 novembre 1940, lorsque des milliers de lycéens et d’étudiants se sont rassemblés à Paris pour protester contre l’occupation allemande. Cet événement se déroule sous l’Arc de Triomphe, un lieu hautement symbolique, alors que la France est sous le joug nazi. Ces jeunes, souvent issus des grandes écoles et universités parisiennes, bravent l’interdiction de manifester imposée par le régime de Vichy.

Les affrontements avec les forces de l’ordre sont violents, mais cette manifestation est aujourd’hui vue comme un acte de courage, marquant le début de la résistance française. Cet événement a démontré la capacité des jeunes à se mobiliser et à défier l’autorité, ouvrant la voie à d’autres mouvements de contestation.

2. Le 27 octobre 1960 : Le mouvement pour la paix en Algérie

Pendant la guerre d’Algérie, les étudiants français se mobilisent pour dénoncer la violence du conflit et pour demander la fin des hostilités. Le 27 octobre 1960, à l’appel de l’Union Nationale des Étudiants de France (UNEF), 15 000 étudiants se rassemblent à Paris pour exprimer leur soutien à la paix et exiger des négociations avec les indépendantistes algériens. Ce mouvement est soutenu par plusieurs syndicats, notamment la Fédération de l’Éducation Nationale (FEN) et Force Ouvrière (FO).

La manifestation est violemment réprimée par les forces de l’ordre, sous les ordres du préfet Maurice Papon. Malgré cela, elle marque un tournant dans la mobilisation étudiante et montre la puissance du syndicalisme étudiant, qui devient un acteur clé dans la scène politique française.

3. Mai 1968 : Le souffle révolutionnaire

Les événements de Mai 1968 représentent sans doute l’une des plus célèbres mobilisations étudiantes de l’histoire de France. Ce mouvement, né à l’Université de Nanterre, prend rapidement de l’ampleur pour devenir une véritable révolte sociale et culturelle. Les revendications sont variées : critiques de la société de consommation, demandes pour plus de liberté individuelle, rejet du conservatisme et du système éducatif rigide.

Les manifestations étudiantes à Paris déclenchent une série de grèves générales qui paralyseront la France pendant plusieurs semaines. Les étudiants construisent des barricades dans les rues, organisent des assemblées générales et font écho à des slogans devenus légendaires tels que « Il est interdit d’interdire ».

Le mouvement de mai 1968 transcende les frontières de l’université pour s’étendre au monde ouvrier et à la société dans son ensemble. Avec des millions de personnes dans la rue, le gouvernement de Charles de Gaulle vacille. Si le mouvement finit par s’essouffler, Mai 68 reste une période marquante, qui a modifié en profondeur la culture et les institutions françaises.

4. Novembre 1986 : Le rejet de la loi Devaquet

En 1986, le ministre de l’Enseignement supérieur Alain Devaquet propose une réforme controversée visant à instaurer une sélection à l’entrée des universités et à renforcer leur autonomie. Cette réforme provoque un tollé chez les étudiants, qui craignent une augmentation des inégalités d’accès à l’enseignement supérieur.

Les manifestations se multiplient à travers tout le pays, et des centaines de milliers de jeunes descendent dans la rue pour exiger le retrait de la loi. La mobilisation atteint son apogée lorsque Malik Oussekine, un étudiant de 22 ans, est tué par des policiers lors d’une manifestation à Paris. Cet événement tragique suscite l’indignation et conduit au retrait de la loi, ainsi qu’à la démission du ministre Devaquet. Ce mouvement a laissé une empreinte durable, symbolisant la force de la contestation face aux politiques perçues comme élitistes.

5. 1995 : La mobilisation contre le « Plan Juppé »

Le Plan Juppé, présenté en 1995 par le Premier ministre Alain Juppé, prévoyait une réforme de la Sécurité sociale et des retraites. Cette mesure, vue comme une attaque contre les acquis sociaux, déclenche une grève générale qui paralyse la France pendant plusieurs semaines. Les étudiants et les lycéens se joignent aux syndicats pour manifester contre ce plan, craignant des répercussions sur leur avenir.

Plus de 2 millions de personnes participent aux manifestations, ce qui en fait l’une des plus grandes mobilisations de la fin du XXe siècle. Face à la pression populaire, le gouvernement finit par céder sur plusieurs points, et le Plan Juppé est partiellement abandonné.

6. 2006 : Le Contrat première embauche (CPE)

En 2006, Dominique de Villepin, alors Premier ministre, propose le Contrat première embauche (CPE), un contrat de travail précaire destiné aux jeunes de moins de 26 ans. Ce contrat permet aux employeurs de licencier les jeunes sans motif pendant une période de deux ans, ce qui est perçu comme une menace pour la stabilité de l’emploi des jeunes diplômés.

Les étudiants, soutenus par les syndicats, s’opposent massivement à cette mesure. Des manifestations massives sont organisées dans tout le pays, avec jusqu’à 3 millions de manifestants. Les universités sont bloquées, et le mouvement devient un véritable bras de fer entre le gouvernement et la jeunesse.

Sous la pression des manifestations et face à une opinion publique largement favorable aux étudiants, le gouvernement finit par retirer le CPE en avril 2006. Cette victoire démontre une fois de plus la capacité des étudiants à influer sur les décisions politiques.

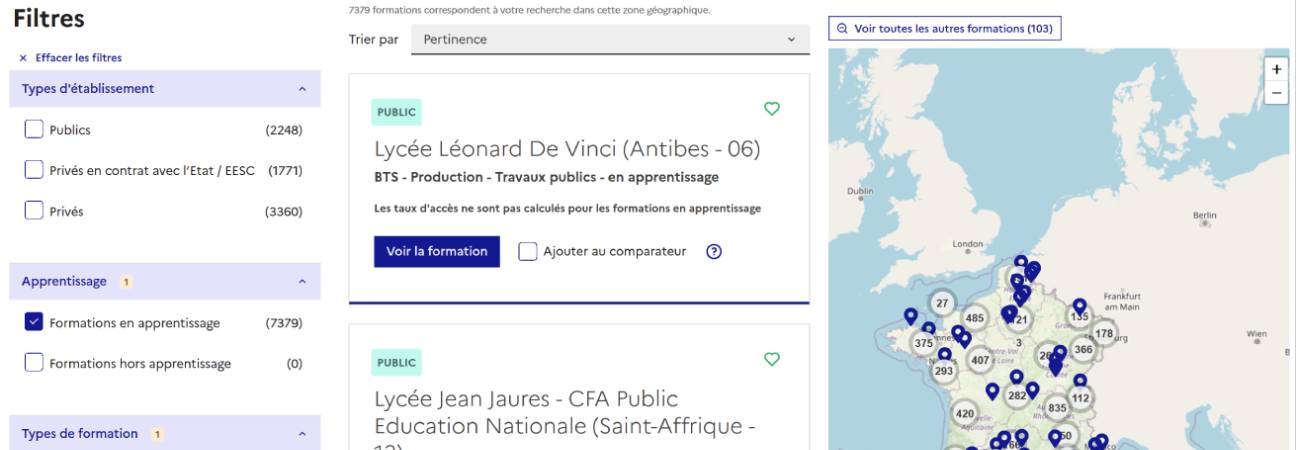

7. 2018 : La contestation contre la loi Vidal

La loi Vidal, présentée en 2018 par Frédérique Vidal, alors ministre de l’Enseignement supérieur, visait à réformer le système d’accès à l’université en mettant fin au tirage au sort pour les inscriptions en licence. Si le gouvernement la présente comme une réforme destinée à améliorer l’orientation et la réussite des étudiants, beaucoup y voient une mesure de sélection déguisée qui renforcerait les inégalités sociales.

Les manifestations contre cette loi s’organisent rapidement, avec des blocages d’universités dans plusieurs villes, dont Paris, Toulouse et Montpellier. Les étudiants dénoncent une réforme qui, selon eux, limite l’accès à l’université pour les jeunes issus de milieux populaires.

Bien que la loi soit finalement adoptée, la mobilisation a montré que la question de l’accès à l’éducation reste un sujet brûlant en France.

8. 2019 : La mobilisation pour le climat

Le 15 mars 2019, des centaines de milliers d’étudiants et de lycéens se joignent à un mouvement mondial pour le climat, inspiré par la militante suédoise Greta Thunberg. En France, plus de 180 000 jeunes manifestent dans les rues pour réclamer des actions concrètes contre le réchauffement climatique.

Ce mouvement est l’un des premiers à mettre la question environnementale au centre des revendications étudiantes. Les jeunes, préoccupés par leur avenir sur une planète de plus en plus affectée par le dérèglement climatique, se mobilisent pour exiger des mesures immédiates de la part des gouvernements.

La mobilisation pour le climat continue de croître, et les étudiants français restent parmi les plus actifs dans la lutte pour un avenir durable.

Vers de nouvelles mobilisations ?

Les mobilisations étudiantes en France continuent d’être un levier puissant de contestation. Que ce soit pour protester contre des réformes de l’éducation, pour défendre des droits sociaux ou pour alerter sur l’urgence climatique, les étudiants restent un acteur central des mouvements sociaux en France. Chaque nouvelle génération apporte son lot de revendications, et les causes de mécontentement ne manquent pas : précarité étudiante, réformes impopulaires, inégalités sociales, ou encore crises écologiques. Les manifestations de 2022 contre la réforme du lycée professionnel et la hausse du coût de la vie en sont des exemples récents, avec des milliers de jeunes rejoignant les cortèges syndicaux.

Le paysage des mobilisations étudiantes évolue également avec les nouveaux moyens de communication, notamment les réseaux sociaux, qui permettent une organisation rapide et une diffusion plus large des revendications. Des hashtags tels que #NiMacronNiLePen ou #OnEstLa ont vu le jour lors de manifestations récentes, permettant aux jeunes de coordonner leurs actions et de toucher un large public.

Le rôle crucial des étudiants dans la société française

L’histoire des mouvements étudiants en France montre que la jeunesse a toujours été à l’avant-garde du changement social. Les étudiants ont souvent été les premiers à exprimer des revendications qui, ensuite, se sont diffusées dans l’ensemble de la société. Que ce soit pour défendre l’accès à l’éducation, les droits sociaux, ou aujourd’hui pour la justice climatique, les mobilisations étudiantes sont à la fois un miroir des préoccupations de leur époque et un moteur pour l’évolution des politiques publiques.

Un avenir incertain, mais prometteur

Avec la montée des enjeux climatiques, la précarité économique croissante et les tensions sociales toujours plus vives, il est certain que les étudiants continueront de jouer un rôle central dans les luttes à venir. La capacité de mobilisation des jeunes et leur volonté de voir émerger un monde plus juste et durable en font des acteurs incontournables du changement.

Il ne fait aucun doute que les mouvements étudiants en France, déjà riches d’une longue histoire de contestation et de revendications, continueront à façonner l’avenir du pays. Les prochains défis – économiques, environnementaux, politiques – trouveront certainement une réponse collective chez les étudiants, prêts à se mobiliser pour défendre leur vision de l’avenir.

Lire aussi : bloquer son établissement, que dit la loi ?