Une formule simple, des obstacles complexes

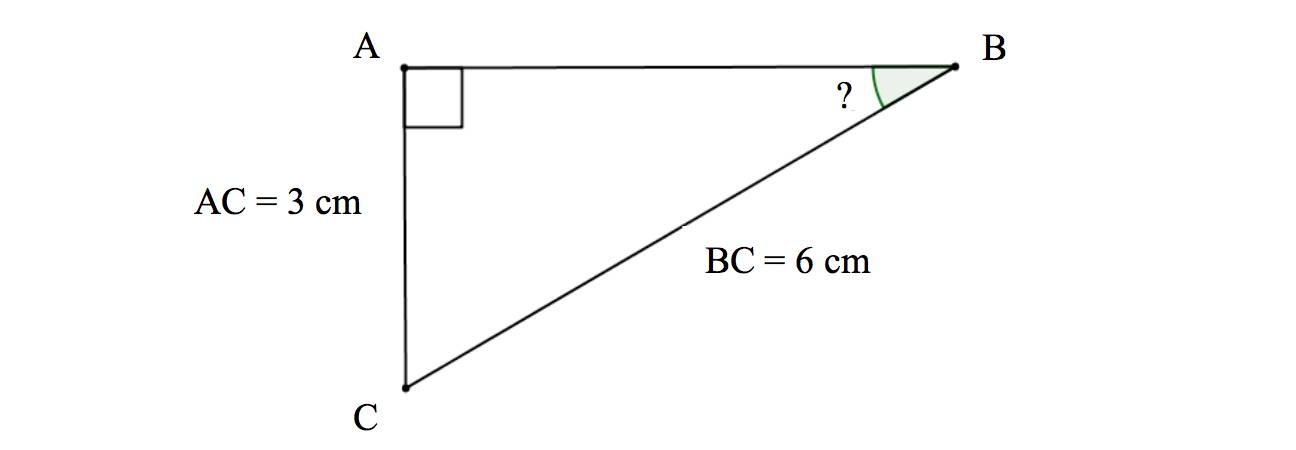

L’un des points qui revient souvent, c’est la difficulté à repérer l’hypoténuse. Même si on répète que c’est “le côté en face de l’angle droit” ou “le plus long côté”, ce n’est pas évident pour tout le monde. Dans certains cas, les élèves prennent un mauvais côté comme référence, et ça fausse tout le calcul.

Autre souci : savoir ce qu’est un carré (au sens mathématique) ou une racine carrée. Pour appliquer le théorème de Pythagore, il faut élever des nombres au carré et parfois faire l’inverse, c’est-à-dire trouver la racine carrée. Problème : beaucoup de collégiens n’ont pas encore vu officiellement cette notion quand ils abordent le théorème.

On oublie souvent que les maths, c’est aussi du vocabulaire. Si un élève ne sait pas ce qu’est un “triangle rectangle”, un “côté adjacent” ou une “hypoténuse”, impossible de comprendre ou d’appliquer correctement la formule. Il y a un vrai travail de compréhension des termes à faire en parallèle des calculs.

Un moment charnière dans l’apprentissage des maths

Le théorème de Pythagore marque souvent un tournant dans le parcours scolaire en mathématiques. C’est l’un des premiers grands raisonnements logiques que les élèves doivent comprendre, retenir, et utiliser sur le long terme. Il ne suffit pas de connaître la formule, il faut aussi maîtriser les étapes de raisonnement pour résoudre un problème : identifier les données, reconnaître la configuration du triangle, choisir la bonne opération, vérifier le résultat…

Les erreurs les plus fréquentes

Voici quelques exemples de blocages rencontrés :

- Confondre les côtés : utiliser les mauvais côtés dans la formule.

- Oublier l’ordre des opérations : faire des additions ou des racines au mauvais moment.

- Appliquer le théorème à un triangle qui n’est pas rectangle.

Une méthode trop scolaire ?

Certains enseignants le reconnaissent : la façon dont le théorème est introduit est parfois trop abstraite. L’aspect visuel ou concret est souvent mis de côté. Or, quand on montre aux élèves qu’on peut s’en servir pour savoir si un meuble passe dans un ascenseur ou pour calculer la diagonale d’un terrain de sport, ils comprennent bien mieux l’intérêt.

Des pistes pour mieux comprendre

Faire appel à la logique visuelle

L’un des moyens les plus efficaces de faire comprendre le théorème de Pythagore, c’est de passer par des schémas. Montrer un triangle, tracer les carrés sur les côtés, comparer les aires… Ces méthodes visuelles rendent la démonstration plus intuitive. Certains profs vont même plus loin, en utilisant des applications interactives ou des vidéos.

Relier les maths au quotidien

Un élève comprendra mieux le théorème s’il voit comment l’utiliser dans des situations concrètes. Par exemple :

- Mesurer la diagonale d’un écran

- Vérifier si un ballon passe entre deux poteaux

- Calculer la distance la plus courte pour traverser un parc

Alléger la charge mentale

Le théorème de Pythagore arrive souvent dans un contexte où les élèves sont déjà en surcharge. Entre l’apprentissage des équations, des fonctions et d’autres règles, ajouter une nouvelle formule à retenir peut les décourager. Certains profs proposent donc d’y aller plus doucement, en mettant l’accent sur les étapes clés et en évitant de trop demander en termes de rédaction mathématique au début.

Une formule, mais pas que

Ce qui est difficile avec le théorème de Pythagore, ce n’est pas seulement la formule. C’est tout ce qu’il y a autour : la logique, la méthode, le vocabulaire, la rigueur. C’est pourquoi il reste un moment clé dans le programme, un vrai défi mais aussi une opportunité pour progresser.

Pour les élèves qui veulent vraiment s’améliorer, entraînement régulier, exercices guidés, cours en ligne ou soutien scolaire peuvent faire la différence. Et une fois compris, ce théorème devient une base solide pour tout le reste.