Une liberté encadrée par la loi

Depuis la loi du 8 janvier 1993, les parents français sont libres de choisir le prénom de leur enfant. Mais attention : cette liberté n’est pas absolue. L’article 57 du Code civil précise que le prénom ne doit pas être contraire à l’intérêt de l’enfant ou porter atteinte aux droits d’un tiers. En clair, si un prénom est jugé ridicule, insultant, ou problématique, il peut être refusé par l’officier d’état civil.

Il n’existe aucune liste de prénoms interdits publiée par l’État. Chaque situation est étudiée au cas par cas, en fonction du prénom lui-même mais aussi de son association avec le nom de famille. En cas de désaccord avec les parents, l’affaire peut être transmise au juge aux affaires familiales.

Des prénoms refusés pour moquerie ou absurdité

Certains prénoms ont fait la une des médias car ils ont été jugés trop excentriques ou problématiques. Parmi eux, on retrouve :

- Nutella : refusé car il peut entraîner des moqueries.

- Fraise : rejeté pour des raisons similaires.

- Mini-Cooper : jugé inadapté pour un enfant.

- Griezmann-Mbappé : considéré comme une référence trop explicite à des figures publiques.

- Lucifer : souvent interdit pour son association religieuse négative.

Le cas de « Mégane Renault » reste un exemple emblématique. Même si le prénom « Mégane » est tout à fait autorisé, son association au nom de famille « Renault » rappelle trop une voiture connue. Le prénom a donc été refusé pour éviter le ridicule.

Des limites culturelles et symboliques

Certains prénoms sont rares, voire inexistants aujourd’hui, car ils portent une lourde charge historique. Le prénom Adolphe n’est pas illégal, mais en France comme ailleurs, il est devenu quasiment inutilisé en raison de son lien direct avec Adolf Hitler. Ce genre de prénom peut être retoqué selon le contexte familial et social.

Les prénoms à forte connotation religieuse ou politique controversée peuvent aussi être refusés. C’est le cas de prénoms comme Messie, Christ, ou encore Jihad, déjà rejetés dans certaines mairies. Même si le prénom n’est pas interdit au sens strict, il est soumis à appréciation selon sa portée et son interprétation.

Règles typographiques et linguistiques

En France, seuls les caractères de l’alphabet français sont autorisés pour l’écriture des prénoms. Par exemple, le « ñ » n’est pas reconnu officiellement, ce qui a provoqué le refus du prénom Fãnch en Bretagne à plusieurs reprises.

Un prénom peut aussi être refusé s’il est trop long ou imprononçable. Le prénom Brfxxccxxmnpcccclllmmnprxvclmnck, censé se prononcer « Albin », a été rejeté en Suède, et ne passerait pas non plus l’étape de validation française.

Quand la créativité des parents va trop loin

Des cas étonnants

Certains parents tentent l’originalité à tout prix. Voici quelques prénoms qui ont été refusés ou très contestés :

- Babord et Tribord : refusés pour leurs références maritimes trop marquées.

- Titeuf : rejeté car associé à un personnage de BD pas très valorisant.

- Anal et Clitorine : refusés pour leur caractère sexuellement explicite.

- Justice, Sex Fruit, Monkey : tous considérés comme inappropriés.

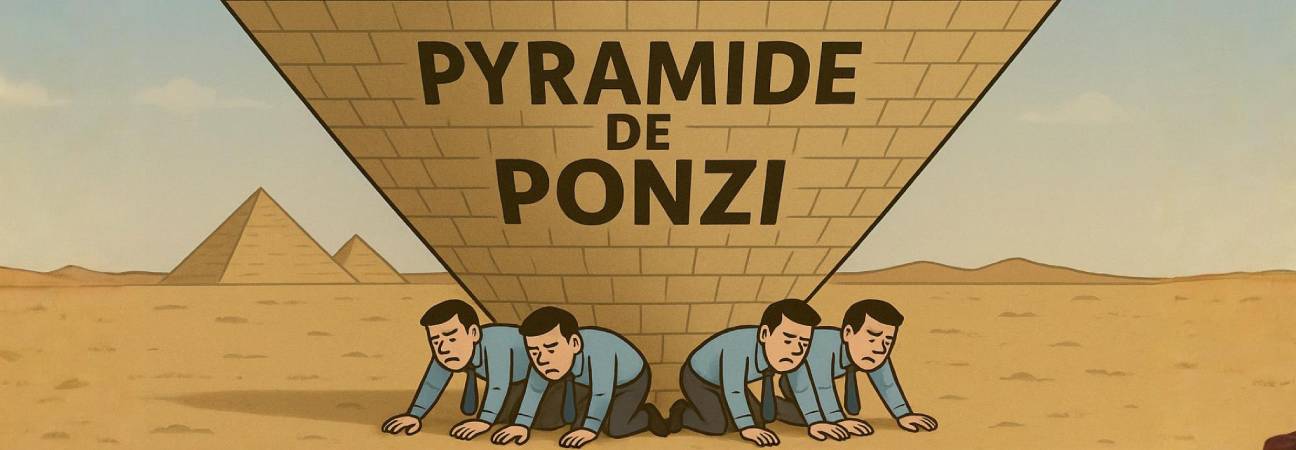

Une tendance mondiale

La France n’est pas la seule à réguler les prénoms. Des pays comme la Nouvelle-Zélande, l’Allemagne ou encore le Danemark ont aussi leurs règles strictes. Par exemple, « Talula Does The Hula From Hawaii » a été interdit en Nouvelle-Zélande pour être trop long et ridicule.

Le rôle de l’état civil et des juges

Le travail des officiers d’état civil est de veiller à ce que le prénom choisi ne porte pas préjudice à l’enfant. Leur rôle est essentiel pour préserver son identité sociale future. Si le prénom semble poser problème, ils peuvent saisir le juge aux affaires familiales, seul à pouvoir trancher.

Certains parents ne comprennent pas ces refus, qu’ils perçoivent comme une atteinte à leur liberté. Pourtant, le juge n’intervient que dans des cas où le prénom peut causer du tort à l’enfant, aujourd’hui ou dans le futur. Il s’agit donc d’un cadre de protection, et non de censure.