L’obligation morale selon Bergson

Henri Bergson propose une analyse originale de l’obligation morale dans Les Deux Sources de la Morale et de la Religion. Contrairement à Kant, pour qui l’obligation morale est un impératif categorique, Bergson la conçoit comme une habitude sociale inscrite en nous dès l’enfance. Ce sentiment moral ne nous contraint pas de l’extérieur mais s’impose à nous naturellement, comme une seconde nature.

Le moi social et la pression collective

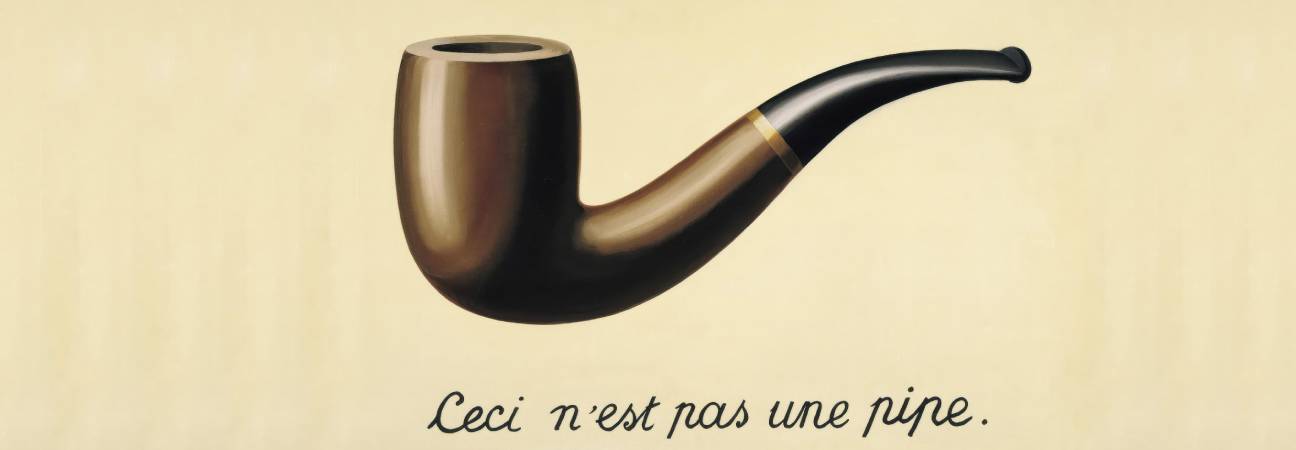

Selon Bergson, nous obéissons à des règles morales principalement parce qu’elles sont intériorisées au sein du moi social. Ce moi est formé par l’éducation, les coutumes et les traditions d’une société donnée. L’obligation morale n’est pas toujours ressentie consciemment, car elle fait partie de notre mode de vie. C’est seulement lorsque nous sommes confrontés à un dilemme que nous prenons conscience de la difficulté d’agir moralement.

L’effort moral et le malentendu kantien

Kant définit l’obligation morale comme une lutte contre nos penchants naturels. Pour Bergson, cette vision est trop restrictive. La majorité des règles morales sont suivies sans effort particulier, simplement par habitude. L’idée que la morale exige un effort provient du fait que nous remarquons davantage les moments où nous hésitions à agir moralement.

Bergson illustre cette idée avec une métaphore : une personne sortant d’une crise rhumatismale peut ressentir une douleur en bougeant, mais cela ne signifie pas que tous ses mouvements sont habituellement douloureux. De même, ce n’est pas parce que certains actes moraux exigent un effort que la morale en soi est une contrainte.

Deux types de morale : morale close et morale ouverte

Bergson distingue deux formes de morale : la morale close et la morale ouverte.

La morale close : une morale de l’habitude

La morale close est celle qui régit la majorité des sociétés humaines. Elle repose sur des règles fixées par la tradition et acceptées par conformisme. Elle est nécessaire à la cohésion sociale, car elle permet à chacun de se conformer à un modèle collectif. Cependant, elle peut aussi être rigide et conduire à des comportements automatisés, sans réflexion.

La morale ouverte : une morale du mouvement

La morale ouverte est celle des grands penseurs, des mystiques et des réformateurs. Elle ne repose pas sur la contrainte sociale mais sur un élan vital, un désir profond de justice et de fraternité. Cette morale inspire des actions qui transcendent les intérêts individuels et sociaux, guidant l’humanité vers un idéal universel.

Justice et charité : les deux dimensions de la morale sociale

Bergson oppose deux grandes catégories de devoirs : les devoirs de justice et les devoirs de charité.

Les devoirs de justice : respecter les règles

La justice repose sur des interdits clairs et précis : ne pas voler, ne pas mentir, ne pas tuer. Elle est strictement obligatoire et impose des limites aux comportements individuels. Ces devoirs sont nécessaires pour assurer la stabilité de la société.

Les devoirs de charité : aller au-delà de la simple obligation

La charité, au sens large, ne se limite pas à donner aux plus démunis. Elle renvoie à une attitude bienveillante envers autrui, à une volonté de s’élever au-delà des règles strictes de la justice pour agir par générosité et amour du prochain.

Bergson considère que la charité est un idéal inaccessible mais vers lequel il faut tendre. Elle est au cœur de la morale ouverte, qui pousse les individus à dépasser les conventions sociales pour suivre un élan profond vers le Bien.

L’élan vital et la dynamique de la morale

La morale sociale, chez Bergson, ne peut être comprise sans son concept central : l’élan vital. Cette force créatrice anime la vie et pousse l’humanité à progresser. L’élan vital se manifeste notamment dans la morale ouverte, qui favorise l’innovation éthique et le dépassement des normes figées.

L’évolution de la morale ne doit donc pas être vue comme un simple respect des traditions, mais comme un processus dynamique, où certaines personnalités visionnaires, portées par l’élan vital, introduisent de nouvelles manières de penser le bien et la justice.

La morale sociale et le futur de l’humanité

Bergson insiste sur le fait que la morale sociale ne peut être réduite à un système fixe de lois et d’obligations. Elle est en constante évolution et doit s’adapter aux défis de chaque époque. La tension entre morale close et morale ouverte reflète la nécessité de concilier stabilité et innovation, conformisme et inspiration.

Par son approche pragmatique et dynamique de la morale, Bergson ouvre une voie vers une éthique vivante, capable de répondre aux exigences du monde moderne tout en respectant la liberté individuelle et l’élan créateur de chacun.