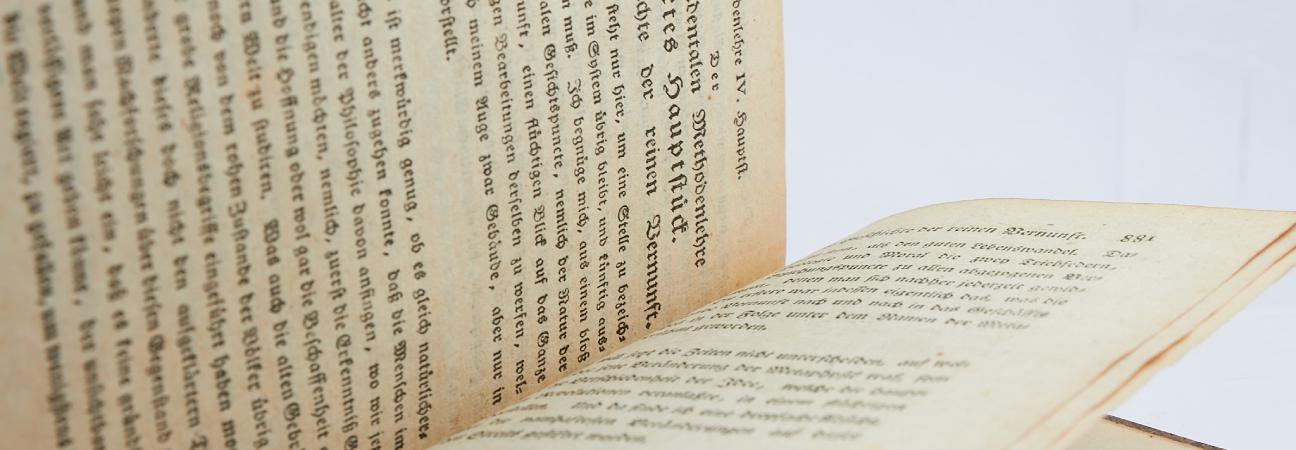

Kant et le projet critique

La Critique de la raison pure, publiée en 1781 par Emmanuel Kant, est une œuvre fondatrice de la philosophie moderne. Elle s’inscrit dans une démarche critique qui vise à déterminer les conditions de possibilité de la connaissance humaine. Face aux excès du dogmatisme rationaliste et du scepticisme empiriste, Kant propose une troisième voie : le criticisme. Il cherche à répondre à une question fondamentale : Que pouvons-nous connaître ?

L’esthétique transcendantale : la sensibilité et ses formes a priori

La connaissance débute avec l’expérience, mais elle n’est possible que si notre esprit impose à cette expérience des structures préexistantes. C’est le rôle de l’esthétique transcendantale, qui examine la sensibilité comme faculté de réception des données sensibles.

L’espace et le temps comme formes a priori

Kant démontre que l’espace et le temps ne sont pas des réalités extérieures, mais des formes a priori de notre sensibilité. Autrement dit, nous ne percevons jamais la réalité en soi, mais toujours au travers du cadre que notre esprit impose. Ces formes permettent d’ordonner les sensations et de leur donner un sens cohérent.

- L’espace est la condition de la perception des objets extérieurs.

- Le temps est la condition de la perception du changement et de la durée.

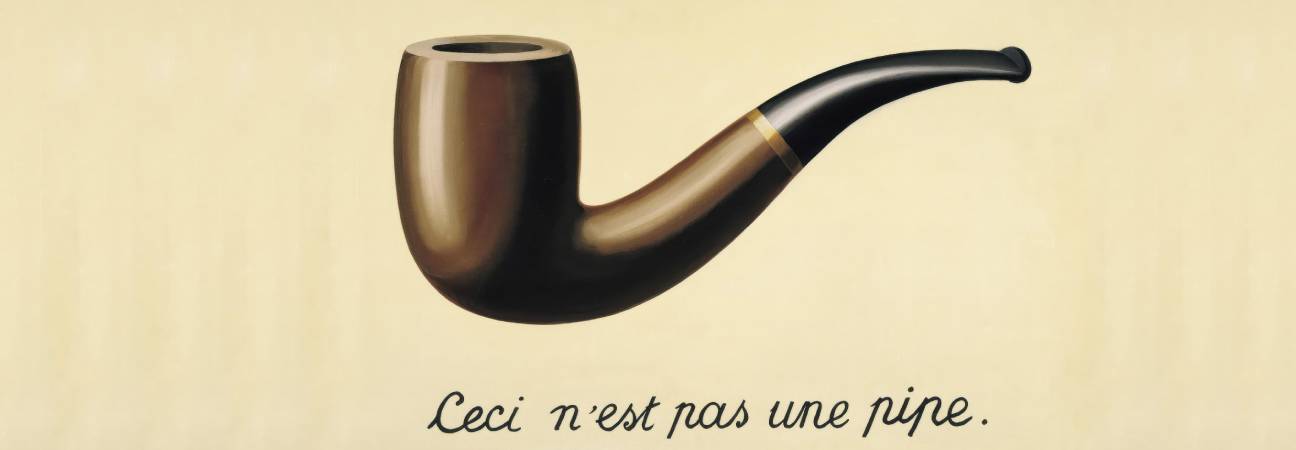

Tout ce que nous percevons est ainsi un phénomène, une apparence régie par l’espace et le temps. Ce qui existe au-delà de cette perception est le noumène, réalité en soi inaccessible à notre connaissance.

L’analytique transcendantale : l’entendement et les catégories

Si la sensibilité nous donne accès aux données brutes de l’expérience, c’est l’entendement qui permet de les organiser en connaissances véritables. Kant distingue ainsi jugements analytiques et jugements synthétiques :

- Les jugements analytiques (« Tous les corps sont étendus ») sont tautologiques : le prédicat est contenu dans le sujet.

- Les jugements synthétiques (« Le soleil chauffe la pierre ») ajoutent une information nouvelle et enrichissent notre connaissance.

Kant cherche alors à comprendre comment des jugements synthétiques a priori sont possibles, c’est-à-dire des jugements universels et nécessaires qui ne dérivent pas de l’expérience. Pour cela, il identifie des catégories de l’entendement, qui structurent toute expérience possible.

Les douze catégories de l’entendement

Ces catégories sont les concepts fondamentaux qui permettent de penser la réalité. Elles sont regroupées en quatre types :

- Quantité : unité, pluralité, totalité.

- Qualité : réalité, négation, limitation.

- Relation : inhérence (substance et accident), causalité (cause et effet), communauté (interaction entre substances).

- Modalité : possibilité, existence, nécessité.

Ces catégories sont les conditions de possibilité de toute expérience : elles permettent de structurer les données sensibles et de produire une connaissance scientifique cohérente.

La dialectique transcendantale : les limites de la raison

Si l’entendement nous permet de connaître le monde des phénomènes, la raison pure cherche à aller au-delà. Elle produit alors des idées transcendantales qui dépassent les limites de l’expérience :

- L’idée d’âme (métaphysique de la subjectivité).

- L’idée du monde (totalité de l’univers).

- L’idée de Dieu (cause première de tout ce qui existe).

Ces idées ne correspondent à aucune expérience possible et conduisent à des contradictions insolubles, appelées antinomies de la raison. Par exemple, la raison oscille entre l’affirmation que l’univers a un commencement dans le temps et l’affirmation contraire qu’il est éternel.

Kant montre que ces questions sont indécidables : elles ne relèvent pas de la connaissance scientifique, mais d’une illusion transcendantale.

L’idéal de la raison pure : la critique des preuves de Dieu

La métaphysique traditionnelle a souvent cherché à démontrer l’existence de Dieu. Kant réfute ces preuves, notamment :

- La preuve ontologique (Anselme, Descartes) : déduire l’existence de Dieu de sa seule définition est impossible, car l’existence n’est pas un prédicat logique.

- La preuve cosmologique (Aristote, Leibniz) : elle suppose à tort que la cause première du monde doit être un être nécessaire.

- La preuve physico-théologique (preuve par le dessein) : Kant admet qu’elle suggère un ordre dans le monde, mais ne permet pas de conclure à l’existence d’un Dieu créateur.

La raison pure ne peut donc pas prouver l’existence de Dieu. Toutefois, l’idée de Dieu joue un rôle régulateur en orientant la recherche de la connaissance.

La révolution copernicienne de Kant

Avec la Critique de la raison pure, Kant opère une révolution copernicienne en philosophie : il ne s’agit plus d’adapter l’esprit à la réalité, mais de comprendre comment l’esprit structure la réalité. Nos connaissances ne dépendent pas uniquement de l’expérience, mais aussi des formes a priori que nous lui imposons.

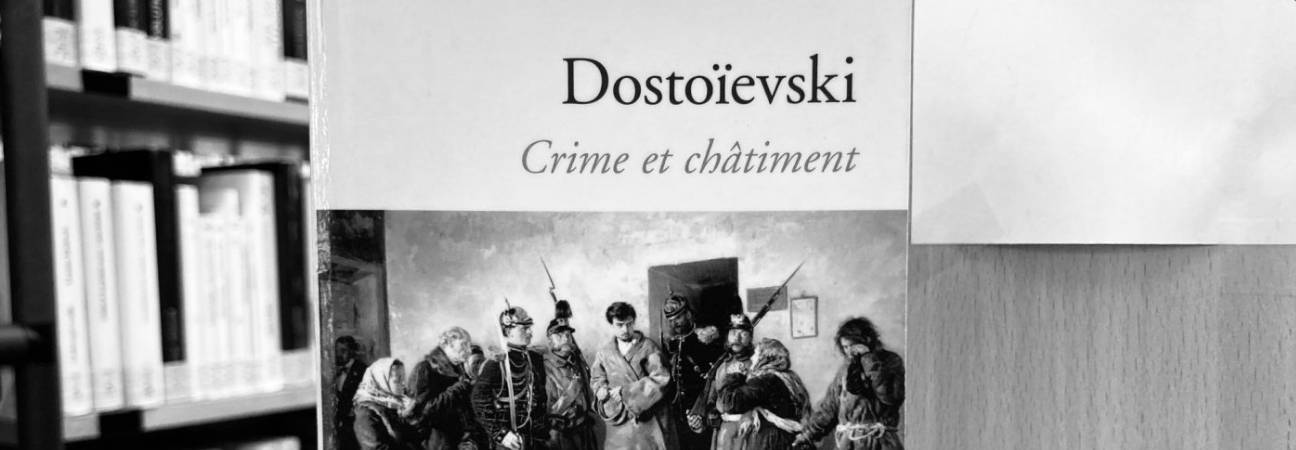

Cette théorie aura une influence majeure sur toute la philosophie postérieure, notamment l’idéalisme allemand (Fichte, Schelling, Hegel) et la phénoménologie (Husserl, Heidegger).

La Critique de la raison pure marque ainsi un tournant décisif dans la manière de penser la connaissance, en posant les fondements du rationalisme critique et de la modernité philosophique.