Une découverte exceptionnelle au cœur du désert libyen

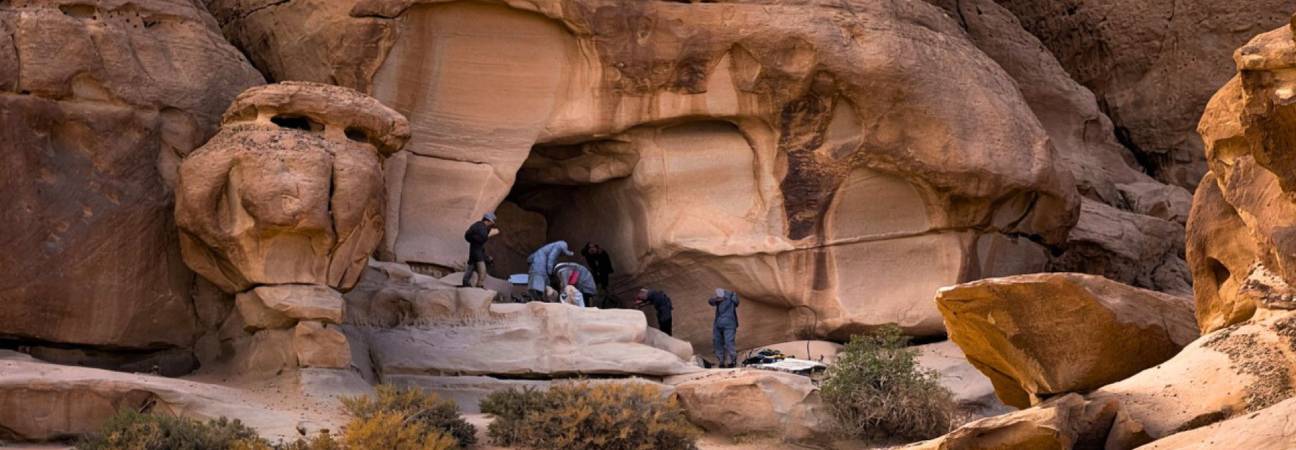

Le site de Takarkori, niché dans les montagnes de Tadrart Acacus, a longtemps fasciné les archéologues. Entre 2003 et 2006, des fouilles ont mis au jour des sépultures datant de la période néolithique, notamment deux corps de femmes naturellement momifiés. Leur conservation, exceptionnelle dans un climat aussi aride, a permis d’extraire un ADN presque intact, un fait extrêmement rare en contexte saharien.

Il y a 10 000 à 5 000 ans, le Sahara n’était pas un désert. Cette région était un véritable écosystème verdoyant, fait de forêts, de lacs et de savanes, abritant une biodiversité riche. Cette période, appelée « l’optimum climatique africain » ou « Sahara vert », a vu émerger des sociétés humaines complexes, capables d’élever du bétail, de fabriquer des poteries et de tisser des paniers.

Une lignée génétique nord-africaine oubliée

Les analyses ADN des deux momies ont révélé un résultat surprenant : aucune trace d’ascendance subsaharienne, contrairement aux attentes des scientifiques. Leur patrimoine génétique ne correspond à aucune population actuelle connue. À la place, il évoque une lignée nord-africaine profondément isolée, restée à l’écart des grands flux migratoires humains.

Des liens avec Taforalt, pas avec l’Afrique noire

Cette population est plus proche, génétiquement, des anciens chasseurs-cueilleurs de Taforalt au Maroc que des peuples subsahariens. Cette parenté renforce l’idée d’un groupe ancestral spécifique à l’Afrique du Nord, installé depuis des millénaires. Ces femmes de Takarkori n’ont donc pas été influencées par les vagues migratoires venues du sud ou de l’est du continent.

Une quasi-absence d’ADN néandertalien

Autre découverte frappante : les génomes analysés contiennent très peu d’ADN néandertalien. Cela suggère que ce groupe est resté génétiquement isolé avant et après les métissages entre Homo sapiens et Néandertal, qui ont surtout eu lieu en Europe et en Asie. Pourtant, de rares traces d’héritage néandertalien sont présentes, laissant penser à un flux génétique venu d’horizons lointains à une époque très ancienne.

Une culture néolithique locale, sans influence extérieure

Sur le plan culturel, les femmes de Takarkori appartenaient à une communauté néolithique avancée. Elles utilisaient des poteries, des outils en bois, de la vannerie, et pratiquaient l’élevage. Mais contrairement à ce que l’on imaginait, ces pratiques ne sont pas liées à une migration venue d’Europe ou du Proche-Orient. Elles se seraient diffusées localement par échanges culturels, sans métissage génétique avec d’autres populations.

Une population invisible dans l’histoire moderne

Les momies de Takarkori font partie d’un groupe humain disparu, dont les traces ont été presque totalement effacées de l’histoire. Leur génétique unique, leur isolement, et leur culture locale en font un exemple précieux d’évolution humaine en vase clos. Cette population, désormais disparue, pourrait avoir vécu sans grand contact avec le reste du continent pendant des millénaires.

Une réécriture de l’histoire de l’Afrique du Nord

Ces résultats, publiés dans la revue Nature, ouvrent une nouvelle page de la paléogénétique africaine. Ils montrent que l’Afrique du Nord ne s’est pas uniquement construite par migrations, mais aussi par des évolutions internes et des adaptations régionales. La diversité génétique humaine passée était bien plus vaste qu’on ne l’imaginait.

Et s’il restait encore d’autres peuples à découvrir ?

La région du Sahara, aujourd’hui désertique, cache peut-être encore des sépultures anciennes prêtes à livrer de nouvelles informations. Takarkori n’est peut-être qu’un début. Chaque fouille, chaque échantillon génétique extrait, peut encore faire évoluer notre compréhension des origines humaines dans cette partie du monde.