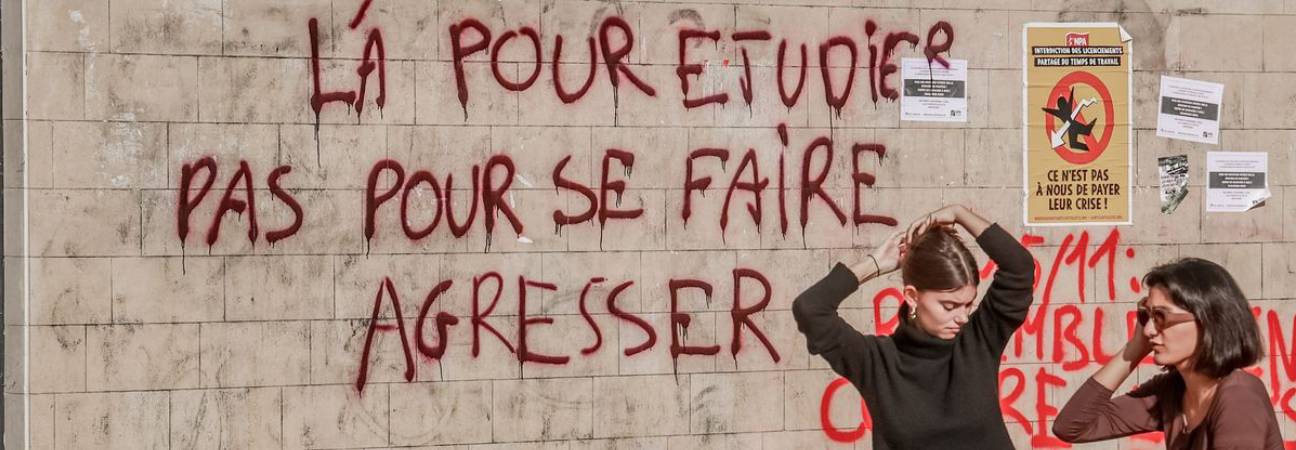

Comprendre les violences sexistes et sexuelles sur les campus

Les VSS regroupent toutes les situations où une personne impose à une autre des propos ou des comportements à caractère sexuel ou sexiste : insultes, blagues répétées, gestes, chantage, harcèlement, agressions, viol. Ce sont des actes subis, non désirés, qui portent atteinte à la dignité et à l’intégrité de la personne. Elles sont interdites par la loi et peuvent être pénalement sanctionnées.

Les études menées dans l’enseignement supérieur montrent que ces violences sont loin d’être marginales : une part importante des étudiantes déclare avoir subi au moins un fait de violences sexistes ou sexuelles au cours des 12 derniers mois (injure sexiste, harcèlement, attouchement, etc.).

Ce n’est pas « juste une blague »

On parle souvent de « continuum des violences » : les « petites phrases » et les blagues lourdes participent à un climat qui rend plus faciles des comportements beaucoup plus graves. Les VSS incluent par exemple :

- des remarques sur le corps ou la tenue d’une personne sans son accord ;

- des messages insistants, des photos envoyées sans consentement ;

- du harcèlement sexuel, avec pression pour obtenir un acte sexuel ;

- des gestes imposés, attouchements, agressions ;

- le viol, avec ou sans menace physique.

Dans tous les cas, le cœur du sujet reste le même : absence de consentement. Sans oui, c’est non.

Sur ton campus : à qui parler en premier ?

Depuis plusieurs années, le ministère de l’Enseignement supérieur impose la mise en place de cellules d’écoute et de dispositifs de signalement dans les universités, écoles et Crous. L’objectif : que toute victime ou témoin puisse trouver, à proximité, une oreille formée et un accompagnement sérieux.

Les principaux interlocuteurs sur le campus

Selon ton établissement, les intitulés changent un peu, mais on retrouve généralement :

- une cellule d’écoute et d’accueil VSS (ou « pôle VSS », « cellule égalité ») ;

- un ou une référente égalité ou lutte contre les VSS ;

- le service de santé étudiante ou le service médical du campus ;

- le service social du Crous ou de l’établissement ;

- des associations étudiantes ou élus étudiants sensibilisés au sujet.

Pour trouver les bons contacts, tu peux :

- regarder la page « violences sexistes et sexuelles » ou « égalité » du site de ton établissement ;

- utiliser la carte interactive disponible sur etudiant.gouv.fr, qui recense les dispositifs de signalement et les cellules d’écoute dans les établissements et les Crous;

- demander discrètement à un·e enseignant·e, à une assistante sociale, ou à la vie étudiante de t’orienter.

Ce que peut faire une cellule d’écoute

La cellule ne remplace pas la police ou la justice. Son rôle, c’est d’abord d’écouter, de croire la personne qui parle et de l’aider à y voir clair dans les options possibles. Elle peut :

- proposer un suivi psychologique, médical ou social ;

- aider à rédiger un récit précis des faits et à rassembler les preuves;

- accompagner vers un dépôt de plainte si la personne le souhaite ;

- transmettre le signalement à la direction pour des mesures disciplinaires (interdiction d’accès au campus, procédure de sanction interne, etc.).

Où s’informer et dénoncer quand on est étudiant ?

| Type de ressource | Pour quoi faire ? | Exemples / contacts |

|---|---|---|

| Sur le campus | Parler, être écouté·e, comprendre ses options, signaler en interne. | Cellule d’écoute VSS, référent·e égalité, service de santé, service social, associations étudiantes. |

| Urgences | Danger immédiat, intervention rapide. | 17 (police), 112 (numéro européen), 15 (SAMU), 18 (pompiers), 114 par SMS pour personnes sourdes ou malentendantes. |

| Écoute spécialisée | Parler à quelqu’un de formé, être orienté·e vers les bons services. | 3919 – Violences femmes info (gratuit, anonyme, 24h/24), France Victimes (116 006), CNAé pour les étudiants. |

| Plateformes en ligne | Signaler, discuter avec des policiers ou gendarmes formés, préparer une plainte. | arretonslesviolences.gouv.fr, portail de signalement sur service-public.fr, dispositifs de signalement en ligne de ton établissement. |

| Associations spécialisées | Accompagnement juridique, psychologique, social, soutien militant. | En Avant Toutes, FNSF, CLASCHES, Collectif féministe contre le viol, Planning familial, SOS homophobie, etc. |

Victime de violences sexistes et sexuelles : quoi faire concrètement ?

1. Te mettre en sécurité

Si tu es en danger immédiat, la priorité reste ta sécurité :

- appelle le 17 ou le 112 ;

- si tu ne peux pas parler, utilise le 114 par SMS ;

- cherche un lieu sûr : amis, résidence universitaire, foyer, lieu public.

2. Ne pas rester seul·e

Tu n’as pas à gérer ça dans ton coin. Parler à quelqu’un peut vraiment faire la différence :

- un·e ami·e de confiance, un proche ;

- un membre d’une asso étudiante ou d’un BDE en qui tu as confiance ;

- une cellule d’écoute VSS ou une assistante sociale ;

- une ligne d’écoute comme le 3919 ou la CNAé.

« Être victime, c’est aussi craindre que l’institution ne réagisse pas, douter du fait qu’on sera entendu. » Cette peur est réelle, mais les dispositifs existent justement pour casser ce silence.

3. Garder des traces et écrire ce qui s’est passé

Si tu le peux, rassemble des éléments :

- captures d’écran de messages, mails, réseaux sociaux ;

- photos, certificats médicaux, témoignages écrits ;

- un récit détaillé : date, heure, lieu, ce qui a été dit ou fait, comment tu t’es senti·e, qui était présent, etc.

Ce n’est pas obligé, et ce n’est pas toujours possible juste après les faits. Mais si tu te sens en état, ça peut t’aider plus tard, que ce soit pour un signalement interne ou une plainte.

4. Signaler ou porter plainte (si tu le souhaites)

Tu as plusieurs options, que tu peux cumuler ou non :

- un signalement interne à ton établissement, via la cellule VSS ou le dispositif de signalement (formulaire, mail dédié…) ;

- une plainte pénale auprès de la police ou de la gendarmerie ;

- un signalement en ligne sur la plateforme avec des policiers ou gendarmes formés aux violences sexistes et sexuelles ;

- l’appui d’une association spécialisée qui peut t’accompagner dans ces démarches.

Tu peux aussi décider de ne pas porter plainte tout de suite ou de ne passer que par les dispositifs internes. C’est ton rythme, ton choix. Les professionnels de l’écoute sont là pour t’expliquer les conséquences possibles de chaque option et pour respecter ta décision.

Témoin de violences sexistes et sexuelles : comment réagir ?

Être témoin, ça compte. Tu n’es pas obligé·e d’avoir « tout vu » pour te sentir légitime.

Sur le moment

- si tu peux intervenir sans te mettre en danger, fais diversion, rapproche-toi de la victime, change le sujet ou le contexte ;

- si la situation est grave ou violente, appelle immédiatement le 17 ou le 112 ;

- va chercher un adulte ou un personnel (sécurité, staff, personnel du campus).

Après les faits

- propose à la personne de l’écouter et de rester avec elle ;

- ne minimise pas ce qu’elle te raconte, ne la culpabilise pas ;

- oriente-la vers une cellule d’écoute, une association, un médecin, selon ce qu’elle souhaite ;

- tu peux aussi, avec son accord, faire toi-même un signalement auprès des dispositifs de ton établissement.

Si tu as du mal à gérer ce que tu as vu ou entendu, tu peux toi aussi contacter une cellule d’écoute ou une association : ce n’est pas « exagéré » de demander de l’aide, même en tant que témoin.

Ce que fait l’État contre les violences sexistes et sexuelles dans le supérieur

Derrière ces dispositifs, il y a un choix politique : depuis 2021, un plan national de lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans l’enseignement supérieur et la recherche a été lancé, avec un budget porté à 3,5 millions d’euros par an. Objectif : former davantage de personnels, recruter des référent·es VSS, renforcer les cellules d’écoute et les dispositifs de signalement.

Concrètement, cela se traduit par :

- des campagnes nationales (« Stop aux violences sexistes et sexuelles », « Sans oui c’est interdit ») ;

- des formations obligatoires pour certains personnels et, dans certaines écoles, pour tous les étudiants de première année ;

- la création ou le renforcement de cellules VSS dans les universités, écoles et Crous ;

- une meilleure articulation entre procédures internes (disciplinaires) et justice pénale.

Oser parler, demander de l’aide, dénoncer

Les violences sexistes et sexuelles laissent souvent des traces invisibles : fatigue, angoisses, troubles du sommeil, perte de confiance, isolement. Tu n’as pas à « encaisser » pour continuer ta scolarité ou ta vie étudiante. Tu as le droit :

- d’être cru·e et respecté·e ;

- d’être accompagné·e par des personnes formées ;

- de dire non à des situations toxiques, même si tout le monde semble « banaliser » ;

- de te faire aider, que tu sois victime ou témoin.

Parler des violences sexistes et sexuelles, ce n’est pas abîmer la réputation de ton campus. C’est au contraire le faire évoluer, le rendre plus sûr pour toi et pour les autres. Les dispositifs sont là. Tu n’as pas à tout gérer seul·e.