Un afflux massif d’étudiants

L’une des causes majeures de la crise réside dans la massification de l’enseignement supérieur. En l’espace de quelques décennies, le nombre d’étudiants dans les universités françaises a explosé. Aujourd’hui, près de 50% des jeunes âgés de 25 à 34 ans sont titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur, contre seulement 24% il y a 25 ans. Cette hausse spectaculaire est le résultat d’une politique publique volontariste qui visait à démocratiser l’accès aux études supérieures. Cependant, cette massification a mis une pression énorme sur les infrastructures et les ressources des universités publiques, sans que celles-ci soient accompagnées de moyens supplémentaires à la hauteur des besoins croissants.

Des inégalités persistantes malgré la massification

Malgré cette démocratisation quantitative, les inégalités au sein de l’enseignement supérieur persistent. Les enfants issus de milieux favorisés continuent d’être surreprésentés dans les filières prestigieuses telles que les classes préparatoires et les grandes écoles, tandis que ceux issus de milieux modestes sont souvent orientés vers des cursus moins valorisés. Cela est particulièrement visible dans les études doctorales où 40% des étudiants proviennent de familles de cadres, contre seulement 15% pour les enfants d’ouvriers et d’employés.

Par ailleurs, la différenciation sociale s’observe également au sein même des baccalauréats. En 2022, les enfants de cadres représentaient 35% des titulaires d’un baccalauréat général, mais seulement 8% des titulaires d’un baccalauréat professionnel. À l’inverse, les enfants d’ouvriers étaient largement surreprésentés dans les filières professionnelles. Cette segmentation sociale au sein du système éducatif renforce la reproduction des inégalités sociales plutôt que de les atténuer.

La question des moyens financiers et humains

Une autre dimension de la crise est le manque de moyens financiers et humains alloués aux universités publiques. Alors que le nombre d’étudiants a considérablement augmenté, le budget de l’État n’a pas suivi la même courbe. En 2023, l’éducation représente environ 82 milliards d’euros, soit 20% du budget général de l’État. Bien que cette somme puisse sembler conséquente, elle est insuffisante pour répondre aux besoins croissants des établissements. Le manque d’investissements dans les infrastructures, la recherche, et surtout dans les ressources humaines a engendré des conditions d’enseignement dégradées.

Les enseignants-chercheurs et les personnels administratifs sont également touchés par cette crise. La précarisation des emplois universitaires est de plus en plus fréquente, notamment à travers le recours aux vacataires et à des contrats temporaires. Cette situation engendre une perte d’attractivité des métiers universitaires, ce qui aggrave le problème des recrutements et nuit à la qualité de l’enseignement.

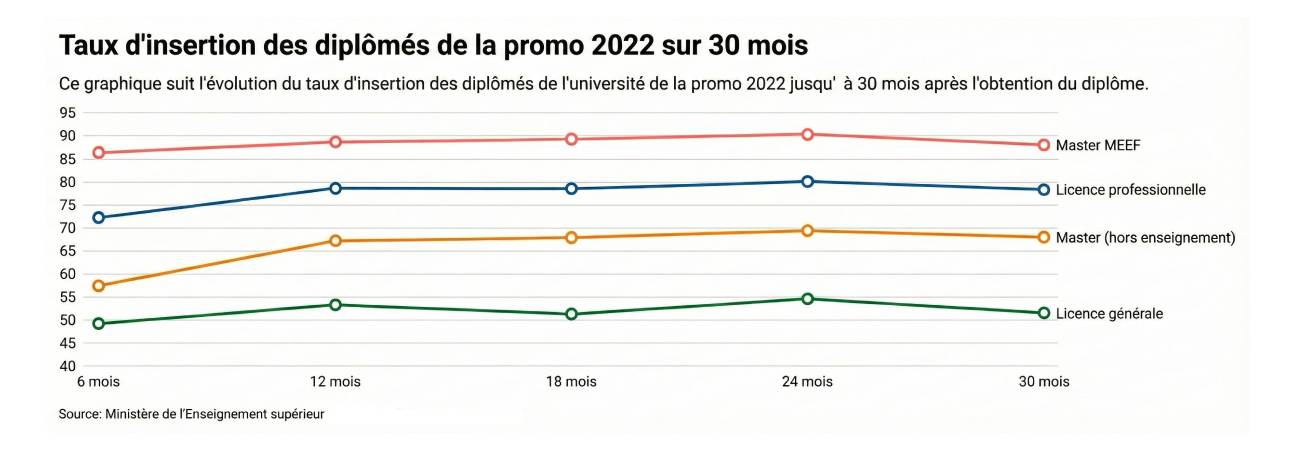

Le rendement décroissant des diplômes

Un autre aspect préoccupant est le rendement décroissant des diplômes. Bien que de plus en plus de jeunes obtiennent un diplôme de l’enseignement supérieur, celui-ci ne garantit plus nécessairement un emploi correspondant à leur niveau de qualification. Par exemple, la proportion de diplômés du supérieur parmi les employés a considérablement augmenté, mais cela ne se traduit pas par une progression proportionnelle en termes d’accès à des postes qualifiés.

La France, comme d’autres pays européens, connaît une inflation scolaire, où le diplôme devient une condition nécessaire pour éviter le chômage, mais sans être suffisant pour garantir un emploi qualifié. Ce phénomène contribue à l’insatisfaction croissante des jeunes diplômés et à une dévalorisation des études supérieures.

Le rôle de l’enseignement privé et l’évitement des familles favorisées

Un autre facteur aggravant de la crise est le recours croissant des familles favorisées à l’enseignement privé sous contrat. Alors que l’éducation nationale prône la mixité sociale, les établissements privés sous contrat concentrent de plus en plus d’élèves issus de milieux favorisés. Entre 2003 et 2021, le taux d’élèves issus de milieux très favorisés dans ces établissements est passé de 29% à 40%, tandis que celui des élèves issus de milieux défavorisés a chuté de 27% à 19%.

Cette tendance à l’évitement, renforcée par le développement des cours particuliers, contribue à une polarisation du système éducatif. Le financement public alloué aux établissements privés sous contrat représente environ 8,5 milliards d’euros par an, soit une somme équivalente à celle allouée aux établissements publics. Cela soulève la question de l’égalité des chances et de la mission même de l’éducation nationale.

Quelles pistes pour l’avenir ?

Face à cette crise multidimensionnelle, il devient urgent de repenser le système d’enseignement supérieur public en France. Plusieurs pistes peuvent être envisagées :

1. Augmenter les financements publics pour l’enseignement supérieur

La première solution passe par un investissement massif dans les universités publiques, tant en termes de moyens financiers que de ressources humaines. Cela inclut la revalorisation des salaires des enseignants-chercheurs, la modernisation des infrastructures, et le financement de la recherche.

2. Renforcer les passerelles entre les filières

Afin de lutter contre la segmentation sociale du système éducatif, il est essentiel de renforcer les passerelles entre les différentes filières (générale, technologique, professionnelle). Cela permettrait de fluidifier les parcours et de donner à tous les étudiants une véritable chance de réussite.

3. Améliorer l’accompagnement des étudiants

Il est également crucial de mieux accompagner les étudiants tout au long de leur parcours universitaire, notamment les étudiants issus de milieux modestes. Cela passe par un meilleur encadrement pédagogique, des dispositifs d’orientation renforcés et un soutien psychologique accru.

4. Réévaluer le rôle de l’enseignement privé

Enfin, il serait opportun de réévaluer la place de l’enseignement privé sous contrat dans le système éducatif français. Si le financement public des établissements privés est maintenu, il devrait être conditionné à des objectifs de mixité sociale plus ambitieux.

Lire aussi : combien coûte une formation dans l’enseignement supérieur ?

La crise de l’enseignement supérieur public en France est le reflet des contradictions profondes de la société française. Si la massification de l’éducation a permis d’élargir l’accès aux études, elle n’a pas permis de réduire les inégalités sociales. Pour sortir de cette crise, il est nécessaire de repenser en profondeur le modèle éducatif français, afin de garantir à chaque étudiant les moyens de réussir, quel que soit son milieu d’origine.